محظوظٌ لأنني عشتُ في ذلك الزمن الجميل، حين كان للصحف الورقية حضورها الكامل، الذي يُضفي كلَّ جمال، ويحمل كلَّ صباحٍ رسائلَ لجمهور القرّاء. وكنتُ أيضًا من بين الأوفر حظاً؛ لأنني، منذ أن كنتُ طفلًا، تعرّفتُ على رائحة الورق والحبر. وُلِدتُ لعائلة قارئة تُطالِع جريدة القدس كلَّ نهار، وقد كان لتلك الطفولة أثرٌ فيما صِرتُ عليه بعد ذلك، فقد عشتُ سنواتٍ أحلم بأن أكون كاتبًا في الجريدة، ولم أكن أظنّ أن تلك الأمنية سوف تتحقّق، بل ظننتُ أنها ككثيرٍ من الأمنيات التي تسقط في منتصف الطريق، وعندما كبرتُ، عرفتُ أن للجريدة رائحةً لا تُشبه رائحة الكتب، ولا روائح الورق العادي، فهي أقرب من أيِّ شيء، ولها ما يُميّزها عن كل شيءٍ آخر.

كان بائع جريدة القدس يجوب شوارع المدينة والحيّ الذي أسكن فيه، "حيّ مستشفى المجانين" الذي سميّ مصادفة "الجبل"، بدراجةٍ هوائية ليوصل الصحيفة للقرّاء الذين كانوا ينتظرونها كلَّ صباح. تلك عادة غابت في عصر التكنولوجيا، وانتشار الفضائيات، قبل وصول وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تتمدّد اليوم بينما يتراجع الطلب على الجريدة المطبوعة، فالمتصفحات الإلكترونية صارت ملازمةً للأجيال، عبر هواتف ذكية وأجهزة محمولة.

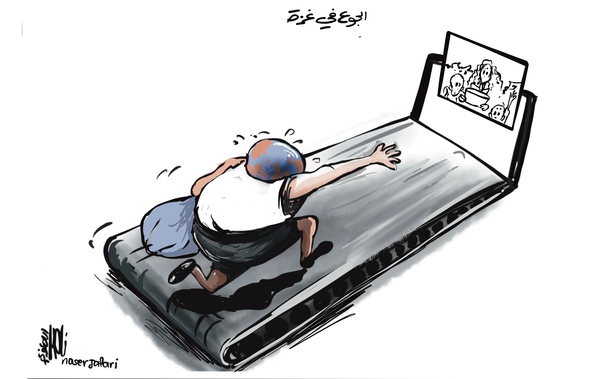

في عمرٍ مضى، كان بائع الجريدة الذي أذكره تمامًا بكوفيته الفلسطينية التي يرتديها على رأسه، يصل إلى دكّان العائلة كلَّ صباح، فيتناوب الجميع على قراءة الصفحات بمواضيعها المختلفة، وتتنقل جريدة القدس من يد إلى أخرى، ولكل منهم اهتمامه الخاص بالشؤون التي تغطيها صفحاتها، وكان البعض يتسابق لحلّ الكلمات المتقاطعة، التي كانت لها زاوية يومية في كلّ عدد، بينما كانت عادتي أن أبدأ بقراءة الجريدة من صفحتها الأخيرة، حيث الكاريكاتير المرسوم في صورة ملونة، ثم أقلّب صفحاتها من النهاية إلى البداية، على عكس ما يفعله البقية، وقد لازمتني هذه العادة دون أن أدري السبب من ورائها.

الزمن تغيّر. تقدّمت التكنولوجيا على نحو متسارع، وبدأت الشاشات تأخذ مكان الورق، وتراجعت الكثير من الصحف أمام طوفان الإنترنت، غير أن جريدة القدس، التي حملت دومًا هوية وطنية وانتماءً صادقًا، ظلت اسمًا لامعًا، وواكبت هذا التطور بذكاءٍ ومسؤولية، فأطلقت منصّاتها الإلكترونية، وتواصلت مع الأجيال الجديدة بلغتهم وأدواتهم، محافظة في الوقت نفسه على صورتها الورقية، التي ما زالت تُطبَع، وتُقرأ، وتُنتظَر كلّ صباح.

صحيح أن بائع الجريدة، في العقد الأخير، غاب عن الحيّ وغاب صوته وحضوره، كما غابت أشياء أخرى كثيرة في زحمة الحياة، والتطوّر الذي أصاب البلاد والعباد، بيد أن جريدة القُدس، التي حملت اسم المدينة وتاريخها، وكان لانطلاقتها إرث وأثر، وعبر سنواتها بقيت وفيّةً لروح البدايات، رغم تغيّر الوسائل، وتعاقب الأجيال، فهي لم تكن يومًا مجرّد صحيفة يتداولها الناس، بل كانت ولا تزال، صوتًا وهوية، ومرآةً لقضية ووطن.

أما اليوم، كلّما أمسكتُ بصحيفة القدس الورقية، أُغمِض عينيّ، وأعود إلى هناك... إلى ذلك الزمن الجميل، الحيّ الهادئ، بيت الطفولة، والعائلة، إلى صوت والدي وهو يقرأ بصوتٍ مرتفع، إلى بائع الجريدة الذي ينادي في الحيّ، وإلى حلمي الأول الذي كبر معي، ووجد له مكانًا بين سطور جريدة لا تزال حاضرة بيننا بقوة، تحفظ اسمها ورسمها، وتواكب تطور الحداثة عبر منصاتها المختلفة.

.........

تقدّمت التكنولوجيا على نحو متسارع، وبدأت الشاشات تأخذ مكان الورق، وتراجعت الكثير من الصحف أمام طوفان الإنترنت، غير أن جريدة القدس، التي حملت دومًا هوية وطنية وانتماءً صادقًا، ظلت اسمًا لامعًا، وواكبت هذا التطور بذكاءٍ ومسؤولية.

شارك برأيك

جريدة القُدس.. ذاكرة وذكريات